親切、それに対して

上海から出てみようか、と漠然と考えていた。昨晩言葉を交わした加藤さんという人と蘇州へ行くことになった。別段、深い理由はなかった。彼は会社の休みが短いからだし、僕は明朝には香港に発つことになっていたからだ。共に時間はないけどせっかくだからどこか他も見てみようか、という程度だった。

駅の中に外国人用の窓口を見つけて蘇州行きの次の電車の切符を買った。何も言わなかったら軟座だった。列車まで2時間ほどあるので、二人で駅前を歩いた。彼は商社で陶器を扱う仕事をしていて、デパートなどでは売場の様子を見ていた。

いくつかの大きな店があったが、定休日なのか時間が早いからなのか、開いているところは限られており、時間を持て余していた。

しかたなく、いや喜んで、僕らはビールを買って飲んだ。ぶっかけ飯を発泡スチロールの容器に盛って売る店で、青菜の炒めものと豚肉の煮込みを頼んで駅の待合い室へ。等級の高い切符を持っていると、エアコンのきいた待合い室が使えた。

昨日、香港への切符を買おうとしていた時に僕はその同じ飯屋で豚肉の煮込みを試した。まるでステーキのような大きさの肉は、醤油のタレで煮込まれており、多少毛が残っているものの、皮も脂身もついていて、口に入れる前からとろけるような味が期待できた。が、想像から外れていなかったのはその醤油味くらいで、実際にはゴリゴリとして、味もさしてしみこんでいない単なる冷たい肉だった。

だが、今日のは違った。二人してその一皿を最後の一粒まで味わい尽くして、そしてビールでのどを鳴らした。

僕たちが指定された車両には観光客が多かった。乗員が日本語で「3枚で1万円」と絹布を売りにやってきた。

通路を挟んだ席に座っていたのは、語学留学をしていたがもうすぐその期間も終わるので最後にと旅行をしていた日本人男性だった。そして向かい合った席に座っていたのは、3人の中年男性だった。腕や首筋に金の飾りものが似合いそうな、そんな人たちであった。

3人組は駅に着くとガイドと車が待っていると言う。留学生の彼、千部さんは、「特に予定もないので、よかったら一緒に蘇州を見物しませんか」とこちらとしても願ってもないことを申し出てくれた。

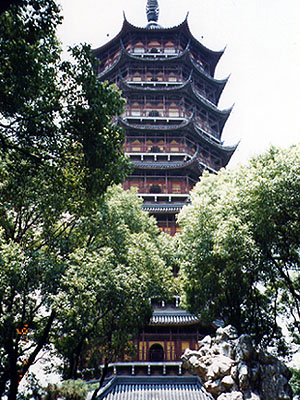

まずは、帰りの切符(もちろん硬座だ)を押さえてから、全体を見渡せるという塔へ向かうことになった。加藤さんがガイドブックを持っていたし、それに何と言っても中国語を操れる千部さんがいたことはありがたかった。

暑いからまずはビールでも飲もう、と僕らは見事に意見が一致した。

千部さんが一言二言言うと、すぐに冷えた青島のビンが出てきた。店の前でラッパ飲みする。

今まで僕はビールを買う時ですら、唯一知っているチンタオという単語を発するだけで、ビンなのか缶なのか、冷えてるのがあるかどうか、などは全て言葉以外の手段で伝達していたので、この状況はとても気持ちがよかった。

中国では英語があまり通じない、ということをどこかで耳にしたことはあったが、大都市上海ですらそれは痛感した。だから一層、今日の小旅行が楽しいものになるだろうという予感を得た。

その塔のある敷地への入場料がは5元で、安いなと思った。だが、塔に足を踏み入れるためにさらに5元、急な階段を上りきる直前、最後の階の手前で1元さらに必要だった。「最初からなんで16元にしておかないのか」と3人ともが思った。

見晴らしがいいと言っても、どうにも普通の地方都市と言った趣しかない。ありがちな望遠鏡をのぞこうとしたら、さきほど1元を請求した係員が「見てもいいけど、動かさないように」と言ってきた。二つあったが、一つは市内を走る大通りに、そしてもう一つは先ほど降りた鉄道駅の時計に焦点が合わされていた。どういうことなんだ?

街の中心部とは言え、それほど人通りがあるわけではない大通りを僕らは歩いた。とりあえず次の目的地はあったのだが、まずは食事をしようということになった。空から照りつける日差しは強く、アスファルトの照り返しもまた歩く気をそぐほどだった。

ある程度以上のレストランの一皿は、一人で食べるには多すぎる。大人数を集めないことには、入っても仕方がなかった。それは二人についても同じだったようで「せっかく3人いるんだ、ちょっとした店で食べてみようじゃないか」とトントン拍子に話しがまとまった。

ここでも言葉ができる強みが遺憾なく発揮された。「100元で3人前のおすすめコースがあるらしい」という彼の言葉、それに対して肯定する以外の選択肢はなかった。鳥の雛を甘辛く煮たもの、エビ、当然だが中華風の味付けの枝豆が盛られた冷菜に始まり、川魚や、独特の香りのする豆腐、それに野菜が中心のわりとあっさりした皿が次々と並ぶ。僕はザーサイと溶き卵のスープが気に入った。

時間をかけて食事を楽しみ、カールスバーグを飲み、そして最後には店員も交えておしゃべりに興じた。

さて、ここ蘇州は「東洋のヴェニス」と呼ばれているらしい。ヴェニスに行ったことはないのだが、あちらこちらに水が流れ、ゆったりとした美しい都市というイメージを持っている。それについてはガイドブックを読んだ加藤さんがしきりに「東洋のヴェニス」を連発していた。

しかし実際のところ、水路にはゴミがぷかぷかと浮かんでいるだけだった。川のほとりのみやげ物屋には、絵画や陶器が並んでいた。そこにはイメージとしての蘇州、あるいは過去の蘇州の姿かもしれない、がいくつも描かれていたが、少なくともそれは実際に目にしたものとは全くの別物であったと言ってよいだろう。

そんな中、目を引いたのは乱雑に積まれた、手のひら大の赤い小冊子。「毛沢東語録」だった。僕は以前、それと同じものを実家で見たことがあった。

「昔はこれを持って行進したんやんな」と僕がその本を頭上に掲げる格好をすると、店のオヤジは「そう、そう」とうなずいた。

千部さんがいたくそれを気に入って、「中国語の勉強にもなる」ということで一冊買った。その中には、赤線が引かれ、そして覚え書きも記されていた。わずか数十年で、この本は観光客相手のみやげ物屋の軒先に赤い装丁を晒している。

この後、日本の襖絵のモデルになっているという寒山寺へ行くつもりにしていたのだが、今からでは入場時間に間に合わないことに気付いた。そこに行くためのバスに乗って出発を待っている時だったので、ギリギリのタイミングだった。

うれしいことに、ここでも列車の出発までの時間をつぶすためにとった行動は、ビールを飲むというものだった。

人の群がる食堂で、ふかしたての肉まんを頬張る。脂がジュクジュクと飛び出す。思わず、ズボンにシミを作ってしまったほどだ。

駅へ戻るバスで、千部さんに「とりあえず今日はこっちで宿を探すんだけど、明日には上海に行くからよかったらドミのベッドを押さえといてよ」と頼まれた。

「東洋のヴェニスも堪能したし」という感想ではなく「ビールも飲んだし、うまいものも腹におさめたし」という感想を抱いて、目的の列車の改札が始まるのを待っていた。けれど、5分ほど前になって、突然その列車の表示に「晩天未定」と言う文字が。と、改札に並んでいた人が、一斉にどこかへ動いた。およそ、到着時刻未定というあたりだろう。

言葉の通じる彼とは駅の前で別れた。僕たちは戸惑った。特に僕は今夜の内に上海へ戻れなくては、せっかく押さえた香港行きの切符も無駄になってしまう。言葉の通じない駅員から何とかして加藤さんが聞き出して向かった窓口では、切符変更の手続きはとれなかった。

行きに出会ったおっさん3人組も7時くらいの列車に乗ると言っていたのが唯一の望みだった。彼らはガイド付きで行動しているから、なんとかお願いして状況を教えてもらい、そして打開策を見出してもらう他ない。

果たして、中国人と同じような顔立ちの人を、暗くなりかけたこの小さくはない蘇州の駅で見つけることは可能なのだろうか。と、「いた、ビンゴー!」と僕は安堵の叫びをあげた。

うまくしたものだ。事情を話すと、彼らはガイドに切符を買うよう頼んでくれた。

やはり列車は到着時刻未定になっていた。そして彼らが上海へ戻るのと同じ列車の硬座の切符を日本語も達者なガイドが買ってくれた。手元にあった切符も、キャンセルできて全額戻ってきた。

しかし、ガイドの彼にとってみれば、本来ならばこういう行為は仕事の中に含まれるはずである。僕は、具体的な礼をすべきかどうか躊躇した。しかしその3人組は「えーから、えーから。こういうことは年寄りに任しとき」と、僕たちがあたふたしている間にチップをいくらか払ってくれていたようだった。

結局、夕食まで彼らにご馳走してもらうことになった。「えーか、上海の駅に着いたら待ってるからな。一緒に飯、食いに行こ」というそのお誘いは確かにありがたいものではあるのだが、僕にしてみれば多少の後ろめたさを感じないわけにはいかなかった。それは僕の旅のスタイルとの相反を、いかに僕の中で決着付けるとかいうことだった。さらには、行きの電車で彼らの旅に対しての、あるいは彼ら自身についての、根拠のない反感を僕は抱いていたのに、その相手から親切にされることに対する違和感もあった。

けども「せっかくやし、えーもん食わしてもらおう」という加藤さんの言葉に僕はうなずいた。

ピンク色がやたらと目に付く上海駅前のネオンの明かりの中、迎えに来ていた上海側のガイドと共にエアコンのきく車に乗り込んだ。

着いた先はまばゆいばかりのレストランであった。エビ、ギョウザ、ビール、紹興酒……「若いもんは、遠慮するな」という言葉に素直に従い、大いに食べて飲んだ。特に、紹興酒というのはツンとくる匂いがあるのだが口当たりは極めてよく、僕は注がれるままにその濃い茶色の酒を胃に流し込んだ。

「ワシもな、昔は貧乏旅行したもんや。カニ族言うてな、でっかいザック背負ってバスやら電車の中を横に動くからそう呼ばれとったんやけど、それで夏休みで人のいない大学の寮に泊めてもろたりしたもんや」

礼を言って別れた後、彼らは再び車に乗り込んでホテルに向かったが、僕らは少し歩いてからバスを拾った。

僕は、しかしその肉体的な満足感とは別に、しこりのようなものが頭に残っていた。そんな時、加藤さんが「バイク乗って、あちこち旅するんやけど」と話しかけてきた。「行った先でよく人の世話になる。礼を言っても決まって言われるのは、『自分はいいから、次の世代のやつによくしてやってくれ』ってことなんだ」

そうか、そういうことなのか。先ほどカニ族の話しをしてくれた人も、「ワシも昔はこうやった」というような思いがあったのかもしれない。本当にそうなのかは分からないけど、少なくとも僕の頭の中のしこりは消え去った。

ザックを背負い地図を片手に銀閣寺の近く(そのそばに僕は住んでいるものだから)をキョロキョロしている外国人旅行者に対して、「どこへ行くの?」という一言でもかけられたら、少しは旅で受け取った親切への恩返しになるかもしれないということを思う時がある。自分が受けた親切に対して、その相手に対して礼を返すのは当然だが、それだけにとどまる必要はない。むしろ、その時の自分と同じように困った状況にある人に対して何かしらのことができたら、相手にとってもそうだろうし、それに自分にとっても得るものはあるだろう。それは食事をごちそうする、とまでいかなくとも、乗るべきバスを教えるといったことでもいいのだと思う。

けれど、そうは言っても、ことあるごとにチップとして100元札をガイドに渡していた彼らの態度までを容認できるほど僕は寛大ではなかった。そういった嫌悪を感じながらも、ただ飯とただ酒をご馳走になった自分。果たして僕は物乞いなのか? 人の親切に素直に感謝もできないのか? つらい問いだった。

ホームページ